※当サイトでは記事内にアフィリエイト広告を含む場合があります。

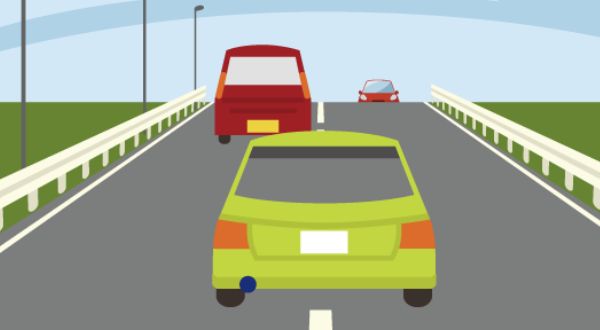

あなたの車を追い越そうとした車が、あなたの車両の前方に進路変更してきて、あなたの車と接触した場合や、あなたが追突してしまった場合の過失割合についてです。

追越し禁止場所での事故か、それ以外の場所での事故か、で異なります。

過失相殺率の認定基準(別冊判例タイムズ38)を参考に、追越車(追い越す車)と被追越車(追い越される車)の過失割合の基本的な考え方を見ていきましょう。

過失割合の基本的な考え方

追越車と被追越車との事故は、追越車の過失割合が圧倒的に大きくなります。ただし、被追越車の過失もゼロではありません。

道路交通法では、「追越しの方法」や「追越しする場合の運転者の注意義務」を定めるとともに、「他の車両に追いつかれた車両の義務」についても定めています。

とはいえ、追越車と被追越車の注意義務を比較すると、追越車の注意義務が極めて重くなります。

追越しの方法についての法律の規定

道路交通法では、追越しの方法について、次のように定めています。

他の車両を追い越す場合は、右側追越しが原則です(道交法28条1項)。例外として、前の車が右折等のため道路の中央または右側端に寄って通行している場合は、その左側を通行しなければなりません(同条2項)。

追越しをする場合の運転者の注意義務については、こう規定しています。

追越しをしようとする車両は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

つまり、追越しをしようとする車両には、次の4つの注意義務があります。

- 反対方向や後方からの交通に十分注意し、

- 前車の前方の交通にも十分注意し、

- 前車の速度・進路、道路の状況に応じ、

- できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

この注意義務は、並列的なものであり、いずれか1つを欠いても違反になると解されています(16-2訂版『道路交通法解説』東京法令出版)。

追越車が割り込んで起きた事故

追越車と被追越車との事故の大半は、追越車が、追越し中に対向車との衝突を回避しようとして、被追越車の前に割り込むときに発生します。

たいてい、追越車が反対車線にはみ出して追越しをしますから、追越し開始前に、反対車線を進行してくる車(対向車)はないか、対向車がある場合は、対向車の距離・速度など安全に追越しができるかを見極め、追越しを開始しなければいけません。

さらに、被追越車の前方に進入するときには、被追越車の速度や進路に応じて、安全な速度と方法で進行しなければいけません。

ですから、追越車が、被追越車の前に割り込んで衝突した場合、無理な追越しが主な原因と判断され、追越車の過失割合が大きくなるのです。

追越車が被追越車の前方に割り込んだ直後に、追越車の後部に被追越車が追突した場合も同じです。追越車の方に、「被追越車の速度と進路に応じ、被追越車の前方に進入する注意義務」があるからです。

被追越車の側の過失とは

とはいえ、多くの場合、被追越車の過失割合は「ゼロ」にはなりません。

道路交通法において「他の車両に追いつかれた車両の義務」を定めており、これに違反すると判断されるケースが多いからです。これが、被追越車の過失となります。

道路交通法では、「他の車両に追いつかれた車両の義務」について、次のように定めています。

- 加速してはならない義務(道交法27条1項)

追越車が追越しを完了するまで加速してはならない。 - 進路を譲る義務(同条2項)

道路中央との間に追越車が進行するのに十分な余地がない場合は、できる限り道路の左側に寄って、進路を譲らなければならない。

「法27条2項は、速度の速い車両に追いつかれた車両に対し進路を譲るべき義務を課し、狭い道路での交通の円滑を図ることを目的としている」(大阪高裁判決・昭和43年4月26日)ものです。

また、この道路交通法27条の規定に加えて、追越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追越しを完了させる注意義務があるともされています(「別冊判例タイムズ38」286ページ)。

したがって、他の車両に追いつかれ、進路を譲る義務が生じた車両は、道路の端に寄って進路を空け、追いついた車両を先に通行させなければなりません。その際、一時停止または徐行する必要があると解されています(16-2訂版『道路交通法解説』東京法令出版)。

追越車と被追越車の過失割合の判断の仕方

このように道路交通法で定めた、追越しの方法、追越車の注意義務、他の車両に追いつかれた車両の義務のほか、修正要素を考慮して、過失割合が判断されます。

追越しが禁止されている場所と禁止され値ない場所では、基本的な過失割合が異なり、当然、追越し禁止場所では、追越車の過失割合がより重くなります。

それでは、追越し禁止場所における事故と、追越し禁止でない場所における事故について、基本の過失割合を具体的に見ていきましょう。

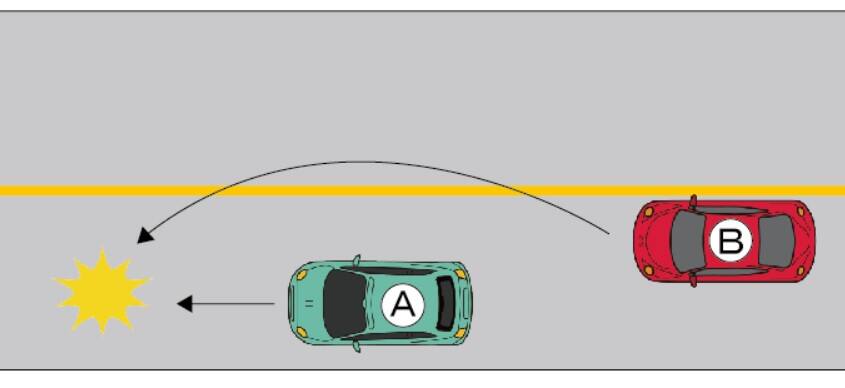

追越し禁止場所での事故の過失割合

追越し禁止場所での追越車と被追越車との事故

追越し禁止場所は、道路交通法(第30条)で次のように定めています。

- 道路標識等により追越しが禁止されている場所

- 道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂

- トンネル(車両通行帯の設けられた道路を除く)

- 交差点(優先道路にある交差点を除く)、踏切、横断歩道、自転車横断帯、これらの手前30m以内の部分

基本の過失割合

追越し禁止場所で追越しをした場合、追越車と被追越車との事故の基本の過失割合は、次のようになります。

被追越車A:追越車B=10:90

修正要素と修正率

被追越車Aが、左側端に寄って進路を譲るべき注意義務違反があった場合(道交法27条2項に違反)は、Aに10%程度の過失割合が加算され、過失割合は[A20:B80]となります。

被追越車Aが、追越車Bの追越し中に加速し、Bが安全にAの前方に進路変更することができなかった場合(道交法27条1項に違反)は、Aに20%程度の過失割合が加算され、過失割合は[A30:B70]となります。

被追越車Aが、追越車Bの追越しを故意に妨害し危険な状態を生じさせた場合は、この基準によらず、個別に判断することになります。

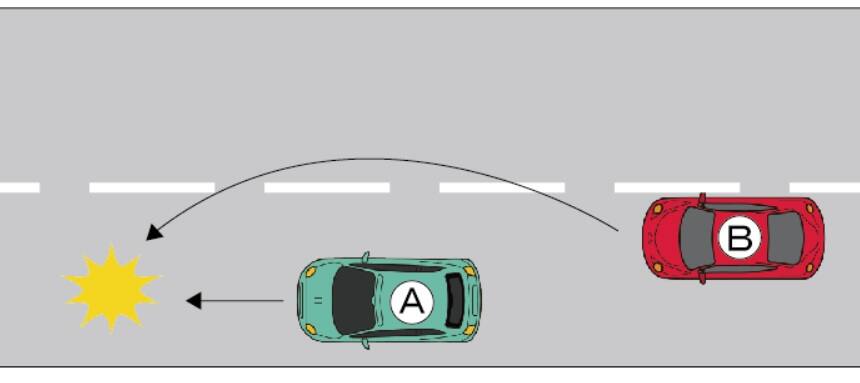

追越し禁止でない場所での事故の過失割合

追越し禁止でない場所での追越車と被追越車との事故

基本の過失割合

追越し禁止でない場所での追越車Bと被追越車Aとの事故の基本の過失割合は、追越し禁止場所に比べて、被追越車Aの過失割合が大きくなります。

追越し禁止でない場所での事故の場合、基本の過失割合は、次の通りです。

被追越車A:追越車B=20:80

修正要素と修正率

修正要素の考え方は、追越し禁止場所での事故の場合と基本的に同じですが、「追越し危険場所」での追越しの場合が、修正要素として加わります。

被追越車Aに、左側端に寄って進路を譲るべき注意義務違反があった場合(道交法27条2項に違反)は、Aに10%程度の過失割合が加算され、過失割合は[A30:B70]となります。

被追越車Aが、追越車Bの追越し中に加速し、Bが安全にAの前方に進路変更することができなかった場合(道交法27条1項に違反)は、Aに20%程度の過失割合が加算され、過失割合は[A40:B60]となります。

「追越し危険場所」での追越しは、追越車Bの過失割合が5%程度重くなります。追越し危険場所は、追越し自体が危険であるとともに、被追越車Aとしても、追越車に進路を譲ったり、衝突回避措置をとったりすることが難しいからです。

「追越し危険場所」とは、凹凸の多い道路、降雨などによりスリップしやすい道路、見通しの悪い道路、狭い道路、歩行者の通行の多い道路、対向車の通行が頻繁な道路どです。

まとめ

追越車と被追越車との事故では、追越車の過失割合が圧倒的に大きくなります。追越車が、あなたの前に割り込んできた直後に追突した場合も、基本的に同じです。

基本の過失割合は、追越し禁止場所なら[被追越車10:追越車90]、追越し禁止でない場所なら[被追越車20:追越車80]です。

ただし、被追越車の方も、他の車両が追いついてきたときには、安全に追越しをさせる義務がありますから、被追越車の側が、進路を譲らなかったり、加速したりした場合は、被追越車の過失割合が大きくなります。

過失割合は、実際の事故の状況に応じて判断する必要がありますから、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。

交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!

0120-690-048 ( 24時間受付中!)

0120-690-048 ( 24時間受付中!)

- 無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。

- メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。

※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。

【参考文献】

・『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版』(別冊判例タイムズ38)

・『道路交通法解説16-2訂版』東京法令出版