※当サイトでは記事内にアフィリエイト広告を含む場合があります。

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)や対人賠償責任保険は、損害保険のうち責任保険に分類されます。責任保険とは、事故を起こして損害賠償責任を負うことによって生じる損害を填補する保険です。被害者となったときの治療費の負担や収入減に備える保険としては、傷害保険等があります。

ここでは、保険とはそもそも何か、どのような種類の保険があるのか、保険法ではどのように分類・定義されているのか等、自賠責保険や任意自動車保険の理解に役立つ保険の基本について説明します。

そもそも保険とは?

まず、保険のそもそも論です。

保険とは、同種のリスクを抱えている者が、そのリスクに備えるために少しずつお金を負担し合って大きな財産を確保し、そのリスクが顕在化したとき、必要に応じて十分な財産上の給付を得られるようにする制度のことをいいます。

ひとことでいえば、保険とは、リスクを第三者に転嫁する仕組みです。

保険について規定しているのは保険法ですが、実は、保険法に保険の定義規定はありません。

保険法に「保険」の定義規定はない!?

一般に保険とは、名称の如何を問わず、次の5つの要素を満たすものとされています。

- 一方当事者が金銭を拠出すること(保険料)

- 他方当事者が偶然の事実の発生による経済的損失を補填する給付をすること(保険給付)

- ①と②が対立関係に立つこと

- ①の金銭の拠出総額と②の補填のための給付の総額が等しくなるように事前に①と②の設定をすること(収支相当原則)

- ①の拠出をする場合にその額は個々の当事者の偶然の事実の発生の確率に応じて設定されること(給付反対給付均等原則)

それぞれの要素、とりわけ「収支相当原則」と「給付反対給付均等原則」には濃淡があり、これらを法文上定義付けることは困難で、解釈にゆだねるのが相当とされています

(法制審議会保険部会第1回会議議事録10ページ、「保険法の現代化についてー保険法研究会取りまとめー」 1ページ)

それゆえ保険法には「保険」についての定義規定がなく、その代わりに「保険契約」について定義しています。

保険契約の定義

保険法は、保険契約について、次のように定義しています。

保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付(保険給付)を行うことを約し、相手方がこれに対して当該一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料を支払うことを約する契約をいう。

知っておきたい保険の基本用語

保険の基本用語について、整理しておきましょう。

保険者

保険料を受け取ってリスクを引き受ける者を「保険者」といいます。保険法では、「保険契約の当事者のうち、保険給付を行う義務を負う者をいう」(保険法2条2号)と定義しています。

自動車保険では、損保や共済が「保険者」です。

保険契約者

保険料を支払う者が「保険契約者」です。保険法では、「保険契約の当事者のうち、保険料を支払う義務を負う者をいう」(保険法2条3号)と定義しています。

保険事故

保険金が支払われる原因となるものを「保険事故」といいます。保険者に保険金支払い義務が具体化する事由のことで、交通事故と必ずしも同義ではありません。

保険事故が何かは、保険契約ごとに定めています。

損害保険契約における保険事故は、「損害保険契約によりてん補することとされる損害を生ずることのある偶然の事故として当該損害保険契約で定めるものをいう」(保険法5条1項)と定義しています。

生命保険契約における保険事故は、「被保険者の死亡又は一定の時点における生存をいう」(保険法37条)と規定しています。

傷害疾病定額保険契約では、保険事故でなく給付事由(傷害疾病による治療、死亡その他の保険給付を行う要件として傷害疾病定額保険契約で定める事由をいう(保険法66条))とされています。

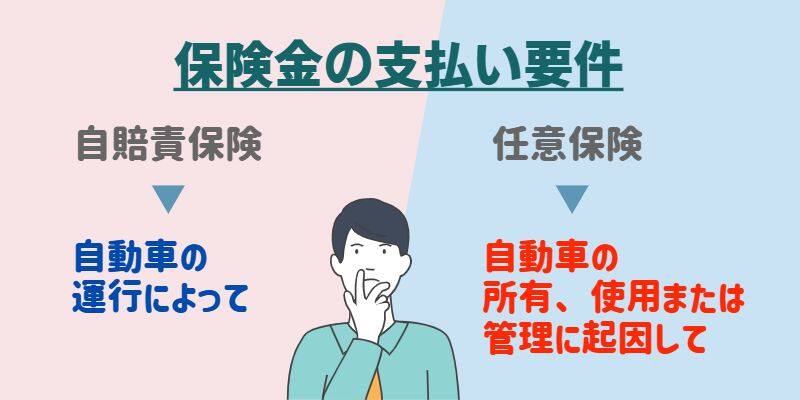

自賠責保険の契約では、保険事故をどのように定めているかというと、自賠法(自動車損害賠償保障法)において次のように規定しています。

責任保険の契約は、第3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生した場合において、これによる保有者の損害及び運転者もその被害者に対して損害賠償の責任を負うべきときのこれによる運転者の損害を保険会社がてん補することを約し、保険契約者が保険会社に保険料を支払うことを約することによつて、その効力を生ずる。

すなわち、「自賠法第3条の規定による保有者の損害賠償責任の発生」が、自賠責保険における保険事故です。

被保険利益

「被保険利益」とは、保険事故が発生したときに、被保険者が経済的損失を被るおそれのある利益のことです。

保険法は、「損害保険契約は、金銭に見積もることができる利益に限り、その目的とすることができる」(保険法3条)と規定しています。この「金銭に見積もることができる利益」が被保険利益です。被保険利益の存在が、損害保険契約が有効に成立するための前提であり、被保険利益のない損害保険契約は無効となります。

被保険利益の評価額が、保険価額(保険事故が発生したときに被ると見込まれる損失額の最高見積額)です。

被保険利益は、「積極利益」と「消極利益」に分けられます。

- 「積極利益」とは、積極財産が失われることについての利益のことです。火災保険でいえば、家がなくなってしまうということ。車両保険でいうと、車が壊れてしまうということです。

- 「消極利益」とは、消極財産が増大して財産状態が悪化することについての利益をいい、賠償責任を負ってしまう、弁護士費用がかかってしまうというようなものです。

責任保険は、損害賠償をすることによってマイナスとなる財産をゼロにする保険ですから、被保険者の財産状態が変動しない利益が、責任保険における被保険利益です。

被保険者

被保険利益が帰属している主体を「被保険者」といいます。保険の補償を受ける人または保険の対象になる人をいいます。契約者と同一であることもあれば、別人であることもあります。

保険法では、保険契約の区分ごとに被保険者を定義しています(保険法2条4号)。

次のイからハまでに掲げる保険契約の区分に応じ、当該イからハまでに定める者をいう。

イ 損害保険契約 損害保険契約によりてん補することとされる損害を受ける者

ロ 生命保険契約 その者の生存又は死亡に関し保険者が保険給付を行うこととなる者

ハ 傷害疾病定額保険契約 その者の傷害又は疾病に基づき保険者が保険給付を行うこととなる者

保険金額

「保険金額」とは、保険給付の限度額として損害保険契約で定めるものをいいます(保険法6条1項6号)。

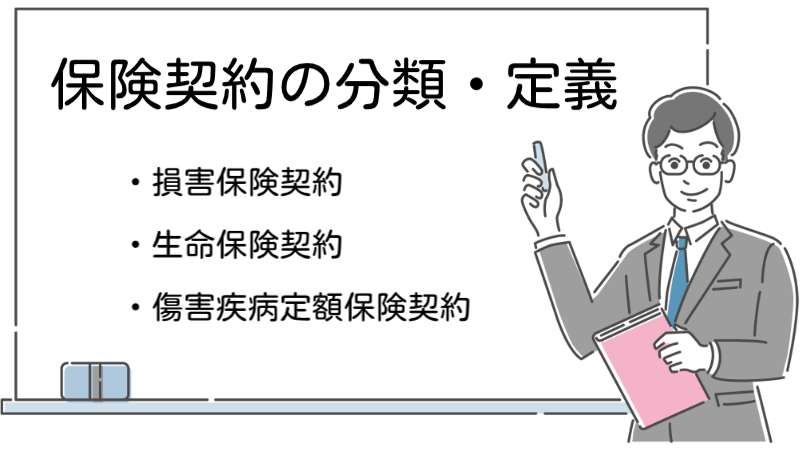

保険法における保険契約の分類・定義

保険法は、保険契約を、①損害保険契約(保険法2条6号)、②生命保険契約(同2条8号)、③傷害疾病定額保険契約(同2条9号)の3つに分類しています。

さらに、①損害保険契約に分類される保険契約として、責任保険契約(保険法17条2項)と傷害疾病損害保険契約(保険法2条7号)が定義されています。

| ①損害保険契約 |

保険契約のうち、保険者が一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約するものをいう。 |

|---|---|

| 責任保険契約 |

損害保険契約のうち、被保険者が損害賠償の責任を負うことによって生ずることのある損害をてん補するものをいう。 |

| 傷害疾病損害保険契約 |

損害保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病によって生ずることのある損害(当該傷害疾病が生じた者が受けるものに限る)をてん補することを約するものをいう。 |

| ②生命保険契約 |

保険契約のうち、保険者が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するもの(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く)をいう。 |

| ③傷害疾病定額保険契約 |

保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病に基づき一定の保険給付を行うことを約するものをいう。 |

傷害疾病定額保険契約(保険法2条9号)と傷害疾病損害保険契約(保険法2条7号)は、異なる保険ですのでご注意ください。傷害疾病損害保険契約(保険法2条7号)は、損害保険契約の中の一つという位置付けです。諸外国では、傷害疾病保険契約の中に定額保険と損害保険を位置付けるものもあるようですが、日本の保険法では、傷害疾病損害保険は、損害保険の一種と位置付けられています。

自動車保険の種類

自動車保険は、どのようなリスクを引き受ける保険なのか、保険の目的物は何か、実損填補型か定額給付型か等、いろいろな基準にもとづいて分類することができます。

被保険利益による分類

どのようなリスクを引き受ける保険なのか、すなわち被保険利益としてどのようなリスクが担保されているか、という点から、次のように分類できます。

| 責任保険 |

被保険者が第三者に対して損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償する保険。加害者となったときの不利益を引き受けてくれる保険。加害者側のリスクの担保。 |

|---|---|

| 傷害保険 |

被保険者が急激かつ偶然の外来の事故によって身体傷害を負うことによる経済的損失を補償する保険。被害者となったときの不利益を引き受けてくれる保険。被害者側のリスクの担保。 |

| 物保険 |

物に生じた物理的損害を担保する保険。 |

| 費用保険 |

被保険者に生じた所定の費用を担保する保険。 |

法律による強制の有無による分類

法律によって契約の締結が義務付けられているか否か、という点から、次のように分類できます。

| 強制保険 |

自賠責保険 |

|---|---|

| 任意保険 | 対人賠償責任保険、対物賠償責任保険など |

保険の目的物による分類

人が死傷したときの保険(ヒト保険)か、物が損壊したときの保険(モノ保険)か、という点から、次のように分類できます。

| ヒト保険 | 自賠責保険、対人賠償責任保険、人身傷害保険など |

|---|---|

| モノ保険 | 対物賠償責任保険、車両保険 |

被保険者による分類

加害者のための保険か、被害者のための保険か、という点から、次のように分類できます。

| 加害者のための保険 | 責任保険(自賠責保険、対人賠償責任保険、対物賠償責任保険) |

|---|---|

| 被害者のための保険 | 人身傷害保険、車両保険、費用保険 |

交通事故では、加害者になってしまうリスクと、被害者になってしまうリスクがあります。

交通事故を起こして加害者となったときには、被害者に対する損害賠償責任が生じ、高額な賠償金を請求されるリスクがあります。そこで、保険会社に対価(保険料)を払い、万が一のときには、保険会社に賠償金を支払ってもらう、すなわち、損害賠償責任を負担するリスクを引き受けてもらうのが責任保険です。

交通事故の被害者は、責任保険契約の当事者ではないので、契約外の第三者のための保険ということで、「サードパーティー型の保険」といわます。

一方、交通事故で被害者になったときには、治療費がかかったり、治るまでの間の収入が減少するリスクがあります。さらに、後遺症が残ったり、場合によっては死亡したりして、将来の収入がなくなるリスクもあります。さらに、これらの経済的損失を加害者側から賠償してもらえないかもしれないリスクがあります。

このリスクを保険会社に引き受けてもらう保険は、契約者のための保険なので、「ファーストパーティー型の保険」といわれます。

実損填補型か定額給付型かによる分類

実損填補型か定額給付型かにより、次のように分類できます。

| 実損填補型 | 自賠責保険、対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、人身傷害保険、無保険車傷害保険 |

|---|---|

| 定額給付型 | 自損事故保険、搭乗者傷害保険 |

傷害保険というのは、歴史的に定額払いが原則です。人の生命・身体は金銭に見積もることが困難だからです。そのため、例えば「入院1日当たり〇円」「所得補償月額〇円」というように定額で規定されていました。

自損事故保険や搭乗者傷害保険は、定額給付型です。他方、人身傷害保険と無保険車傷害保険は、傷害保険でありながら、定額給付型でなく実損填補型保険です。

自動車保険の分類

まとめると次のように分類できます。

| 人身事故 | 物損事故 | |||

|---|---|---|---|---|

| 実損填補型 | 定額給付型 | 実損填補型 | 定額給付型 | |

|

損害賠償に関する補償 |

自賠責保険 |

ー | 対物賠償責任保険 | ー |

| 自身の補償 |

無保険車傷害保険 |

自損事故保険 |

車両保険 | ー |

| 費用保険 | 弁護士費用特約、代車費用特約など | |||

まとめ

保険法は、保険契約を、損害保険契約、生命保険契約、傷害疾病定額保険契約の3種に分類しています。自動車保険には、損害保険に分類されるものと、傷害疾病定額保険に分類されるものとがあります。

交通事故の被害に遭ったときには、どんな保険を活用できるか知っておくことが大切です。

保険会社との交渉でお困りのときは、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人ステラは、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績17,000件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。もちろん弁護士保険にも完全対応。

交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!

0120-221-274

0120-221-274

( 24時間・365日受付中!)

- 無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。

- メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談予約フォームをご利用ください。

※ 「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。

【参考文献】

・『民事交通事故訴訟の実務Ⅱ』ぎょうせい 2~9ページ

・『交通事故事件対応のための保険の基本と実務』学陽書房 12~57ページ

・『被害者側弁護士のための交通賠償法実務』日本評論社 41~46ページ

・法制審議会保険部会議事録・資料