※当サイトでは記事内にアフィリエイト広告を含む場合があります。

過失相殺とは、被害者にも何らかの過失があるときは、被害者の過失相当分を損害賠償額から減額することです。

過失相殺があると、損害賠償額が大幅に減額となることがあるので、正しい過失割合・過失相殺率とすることが大事です。

ここでは、過失相殺について被害者が知っておきたい3つのことをお伝えします。

加害者(相手方保険会社)が過失相殺を主張してきたとき、これを知らないと被害者の側が損することがありますから、注意してください。

過失相殺とは?

過失相殺は、法律上どのように規定されているのか、まず見ておきましょう。

過失相殺とは、当事者間で損害の公平な分担を図る制度

交通事故など不法行為による損害賠償の過失相殺について、民法722条2項は、次のように規定しています。

民法722条2項

被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

もともと、この規定は、「自分の不注意による損害の責任を加害者に転嫁しようとする被害者への非難」に基礎をおくものですが、いまは「損害の公平な分担を実現するための調整機能」としての意義が強調されています。

過失相殺について、最高裁は次のように判示し、過失相殺の本質が公平の理念にあることを明らかにしてしています。

「民法722条2項の過失相殺の問題は、不法行為者に対し積極的に損害賠償責任を負わせる問題とは趣を異にし、不法行為者が責任を負うべき損害賠償の額を定めるにつき、公平の見地から、損害発生についての被害者の不注意をいかに斟酌するかの問題に過ぎない」

(最高裁判決・昭和39年6月24日)

このように、過失相殺は、当事者間で損害の公平な分担を図る制度です。

なお、民法722条2項は、民法において損害賠償義務者に認められた減額請求権です。被害者に過失があることの立証責任は、加害者側にあります。

過失相殺について被害者が知っておきたい3つのこと

加害者の側(相手方保険会社)から過失相殺が主張されるときは、次の3つの点に注意して対応することが大切です。

- 加害者の過失と被害者の過失は違う。

- 過失相殺により加害者の賠償責任が免除されることはない。

- 被害者に過失があっても過失相殺されないことがある。

過失割合や過失相殺率を判断するときは、一般に『過失相殺率の認定基準』を参考にしますが、これがすべてのケースを網羅できているわけではありません。

前提となる基本の考え方を知らないと、「基準」に形式的に当てはめて、結果的に損してしまうことがあるのです。

それでは、3つの点について、それぞれ詳しく見ていきましょう。

過失相殺の対象となる被害者の過失とは?

当事者の間で損害を公平に分担するといっても、加害者の過失と被害者の過失は、質的に異なります。

「加害者の過失」と「被害者の過失」の違い

加害者の過失は、注意義務違反です。不法行為の責任原因ですから、損害賠償義務が生じます(民法709条)。

それに対し、過失相殺の対象となる被害者の過失は、「不注意」とか「落ち度」といった程度のものです。

この違いは、過失割合や過失相殺率を判断するときに重要です。

あとで説明しますが、裁判所の裁量により、被害者の過失の内容・程度によっては、被害者の過失を斟酌せず、過失相殺しないこともあるのです。その一方で、加害者は過失があるかぎり、損害賠償義務を免れることはできません。

被害者の過失は2種類ある

過失相殺の対象となる過失は、大きく2つに分類されます。事故の原因となった過失と損害の発生・拡大に寄与した過失の2つです。

それぞれ、例えば、次のようなものです。

事故の原因となった過失

- 赤信号で道路を横断した

- ウィンカーを出さずに車線を変更した

- 運転中にスマホや携帯電話を使用していた

損害の発生・拡大に寄与した過失

- ヘルメットを着用せずバイクを運転して事故に遭い、頭部に傷害を負った

- シートベルト不着用で事故に遭い、車外に放り出され受傷した

「損害の発生・拡大に寄与した過失」は、さらに、「運行に関する過失」と「運行に関しない過失」に分けて考える場合もあります。

運行に関する過失とは、スピード違反やブレーキ遅れなど。運行に関しない過失とは、シートベルトやヘルメットの不着用、事故後の治療やリハビリの懈怠などです。

過失相殺により加害者の損害賠償責任が免除されることはない

被害者にも過失があったとき、過失相殺するかどうか、過失相殺率をどれくらいにするかは、裁判所の裁量に委ねられています(民法722条2項)。

ここでのポイントは、被害者の過失について裁判所が斟酌できるのは「損害賠償の額」だけで、加害者の損害賠償責任の有無については斟酌できない、ということです。

つまり、被害者の過失がいかに大きいものであっても、加害者に過失がある限り、加害者が賠償すべき損害賠償額の全部を免除されることはありません。

このことを、債務不履行の場合の過失相殺と比べて、詳しく見てみましょう。

「不法行為の過失相殺」と「債務不履行の過失相殺」の違い

民法には、不法行為の過失相殺(民法722条2項)のほかに、債務不履行の過失相殺(民法418条)が規定されています。

同じ過失相殺でも、不法行為の場合と債務不履行の場合では、法律上の規定が異なります。両者を比較してみましょう。

|

不法行為の |

(民法722条2項) |

|---|---|

|

債務不履行の |

(民法418条) |

債務不履行に関し債権者の過失があったときの過失相殺

民法418条は、債務不履行による損害について、債権者に過失があったときは、裁判所は、債権者の過失を考慮して「損害賠償の責任及びその額を定める」としています。

債権者の過失の内容・程度によっては、債務者は損害賠償の責任を免れることもあり得る、ということです。

不法行為に関し被害者の過失があったときの過失相殺

一方、不法行為の場合は、被害者に過失があったときは、裁判所は、被害者の過失を考慮して「損害賠償の額を定めることができる」としています。「できる」規定です。

損害賠償額を定めるにあたって、被害者の過失を考慮するかどうか、過失相殺するかどうかは、裁判所の裁量に委ねられています。裁判所の判断で、被害者の過失を斟酌せず、過失相殺をしないこともあり得るということです。

また、裁判所が定めるのは、債務不履行の場合のように「損害賠償の責任及びその額」でなく「損害賠償の額」です。

つまり、不法行為の場合は、被害者の過失がいかに大きくても、過失相殺によって、加害者が損害賠償責任を全面的に免責されることはありません。

被害者に過失があっても、過失相殺されないこともある

被害者に何らかの過失があれば、必ず過失相殺するわけではありません。被害者に過失があっても、過失相殺されない場合があります。

被害者の過失と損害の発生・拡大との間に因果関係が認められない場合や、加害者の過失が極めて重大な場合は、過失相殺されません。

損害の発生・拡大との因果関係がないときは過失相殺されない

被害者に過失があったとして過失相殺するためには、被害者の過失と損害の発生・拡大との間に相当因果関係が必要です。因果関係が認められない場合は、被害者に過失があったとしても、過失相殺は否定されます。

過失相殺するかどうかは、事故態様や受傷部位、負傷の程度などから、事故の発生、損害の発生・拡大との因果関係の有無を個別具体的に判断することが大切です。

例えば、ヘルメット不着用やシートベルト不装着は、それが損害の拡大に寄与していると考えられれば過失相殺されますが、相当因果関係が認められないときは過失相殺が否定されます。

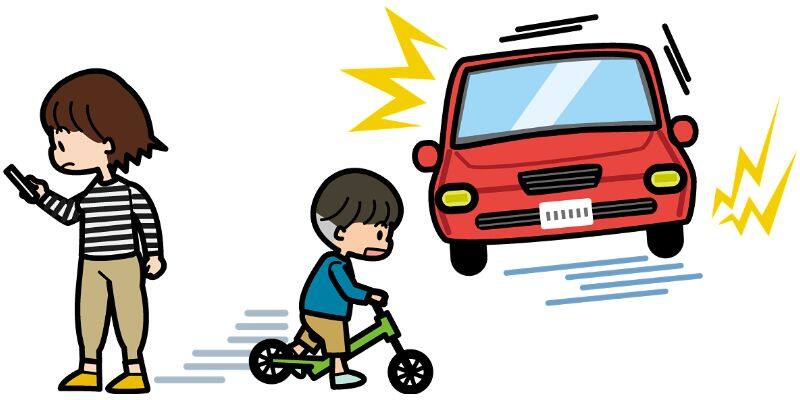

こんなケースを考えてみてください。

相手の車がセンターラインオーバーで正面衝突。こちら(被害者)は単車で、ヘルメット不着用だったケースです。

相手車両のセンターラインオーバーによる正面衝突事故の場合は、通常、被害者に「事故の発生に関する過失」はありません。

このとき、被害者が頭部を怪我したという場合は、ヘルメット不着用との因果関係が認められ、被害者に「損害の発生・拡大に関する過失」があることになります。

しかし、脚を骨折したというような場合は、ヘルメット不着用は関係しないので、被害者に「損害の発生・拡大に関する過失」があったとはいえません。

加害者の過失が極めて重大なときは過失相殺されない

加害者の過失が極めて重大なときは、被害者に多少の過失があっても過失相殺しないこともあります。

例えば、歩行者(被害者)が横断歩道を横断中に事故に遭ったような場合です。

横断歩道を横断する歩行者には、絶対的な優先権があります(道路交通法38条1項)。ですから、横断歩道を横断中の事故の場合は、歩行者に「左右の安全確認を怠った」という過失があったとしても、自動車の過失が極めて大きいと判断され、原則として過失相殺しません。

横断歩道でないところを渡っていて事故に遭ったときは、被害者は横断歩道のように絶対的優先権を主張することができず、過失相殺されます。

道路交通法38条1項

車両等は、…横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

まとめ

被害者にも過失があったときは、過失相殺により損害賠償額が減額されます。

ただし、被害者に過失があれば、必ず過失相殺されるわけでもありません。加害者の過失と被害者の過失は質的に異なります。

過失相殺率は、5%や10%単位で決まり、損害賠償額に対する影響は非常に大きいので、適正な過失相殺率となるよう示談交渉することが大事です。

保険会社などが主張する過失割合・過失相殺率に疑問を感じたときは、交通事故の損害賠償に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人ステラは、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績17,000件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。もちろん弁護士保険にも完全対応。

交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!

0120-221-274

0120-221-274

( 24時間・365日受付中!)

- 無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。

- メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談予約フォームをご利用ください。

※ 「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。

【参考文献】

・『新版 交通事故の法律相談』学陽書房 254~256ページ

・『新版 交通事故の法律相談』青林書院 311~316ページ

・『プラクティス交通事故訴訟』青林書院 281~284ページ

・『改訂版 交通事故実務マニュアル』ぎょうせい 205~209ページ

・『交通賠償のチェックポイント』弘文堂 222~228ページ