※当サイトでは記事内にアフィリエイト広告を含む場合があります。

示談交渉の開始までに被害者の側で準備しておくことは、①損害賠償請求に必要な書類や証拠をそろえることに加え、②賠償請求する損害額の算定、③過失割合の把握です。相手が任意保険に未加入の場合は、さらに④加害者の賠償資力の調査が必要になることがあります。

なお、ここに挙げているのは、あくまで一般的なことであって、あなたの被った損害につき、賠償請求する上で何が必要かは、個別に判断が必要です。

それでは、示談交渉までに被害者がやっておくべきことについて、具体的に見ていきましょう。

必要書類や証拠をそろえておく

保険会社との示談交渉を始めるまでに準備しておくとよい書類や証拠としては、次のようなものを挙げられます。これらの書類は、自賠責保険に被害者請求する場合に必要です。

任意保険会社による一括払いとしている場合は、任意保険会社が治療費を病院に直接支払うため、診断書や診療報酬明細書等は任意保険会社が入手します。任意一括払いとしていない場合は、被害者の側で取得する必要があります。

- 交通事故の発生と事故態様を証明するもの

- 身体に受けた損害を証明する書類

- 損害額を証明する書類

- 身分を証明する書類

交通事故の発生と事故態様を証明するもの

交通事故の発生および状況を証明する書類としては、交通事故証明書と事故発生状況報告書があります。それぞれ役割が異なり、自賠責保険に被害者請求する際には両方とも必要です。

交通事故証明書

交通事故証明書は、交通事故の発生を公的に証明するものです。各都道府県の自動車安全運転センターが発行します。これがないと、自賠責保険に請求ができません。

交通事故証明書には、事故発生の日時・場所、当事者の住所・氏名・自賠責保険関係、事故類型、人身事故か物件事故か、が記載されています。

人身損害を被ったにもかかわらず、物件事故として処理されていることが判明した場合は、人身事故へ切り替えが必要です。

事故発生状況報告書

事故発生状況報告書は、事故現場の状況や事故態様を図示し、説明する書類です。事故の当事者が作成し、保険会社に提出します。

交通事故証明書は、交通事故が発生した事実を公的に証明するものですが、事故がどのように発生したのかまでは分かりません。事故発生状況報告書は、交通事故証明書を補うものです。

自賠責保険会社は、事故発生状況報告書に基づき、過失割合を判断し、支払う損害賠償額を決めますから、正確に記載することが大切です。なお、実際に損害調査を行うのは、自賠責保険会社から委託された損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所です。

双方の車両の速度や、信号、道路幅など、過失割合の認定に直接影響するような事項もありますから、書き方に不安がある場合は、保険会社に提出する前に、弁護士に相談して見てもらうことをおすすめします。

事故発生状況報告書は、分かる範囲での記載で構いません。分からないことは、空白のままでよいのです。相手自動車の速度など分からないのが普通ですから、書かなくて構いません。また、制限速度や道路幅は、必要なら自賠責損害調査事務所で調べれば分かることですから、書かなくても構いません。

もっとも、自分に有利なことは、自賠責調査事務所への注意喚起の意味で記載しておくのも1つの方法です。例えば、交通整理の行われていない交差点における事故で、自分の方が明らかに道幅が広い場合は、自分が「広路」で相手が「狭路」であるという程度のことは記入しておいてもよいでしょう。

一方、事故の発生状況は当事者でなければ分かりません。信号機の信号の色、一時停止の標識や停止線、車両は止まっていたのか動いていたのか、直進しようとしていたのか右折・左折しようとしていたのか、そういったことをしっかりと記入しておくことが大切です。

自賠法(自動車損害賠償保障法)では、損害賠償請求する被害者の側が加害者の賠償責任を立証する必要はなく、加害者の側が「自分に過失がなかった」ことを立証しない限り、損害賠償の責任を免れることができない仕組みです(⇒ 詳しくはこちら)。

つまり、被害者は、加害車両の運行によって人身損害が発生した事実と、それによって被った損害の額を主張・立証すればよく、加害者が制限速度を超過していた等の過失を立証する必要はないのです。

とはいえ、事故発生状況報告書は、過失割合判定の基礎となりますから、書き方が分からない場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

その他、有力な証拠となるもの

その他に、有力な証拠となり得るものとして、ドライブレコーダーの映像や刑事記録があります。

ドライブレコーダーの映像

最近は、ドライブレコーダーを搭載した車両が多くなっています。ドライブレコーダーに、事故発生の責任の有無、過失割合が判断できる事故の瞬間が映っていたら、その映像データを保管しておきましょう。決定的な証拠となります。

刑事記録

人身事故で、事故態様や過失割合で争いがある場合、実況見分調書や供述調書などの刑事記録を入手するとよい場合があります。被害者自身で入手することも可能ですが、専門的な手続きが必要ですし、弁護士の方が入手しやすいので、弁護士に相談することをおすすめします。刑事記録の入手について詳しくはこちらをご覧ください。

身体に受けた損害を証明する書類

診断書、後遺障害診断書、死亡診断書(死体検案書)があります。

| 内容 | 申請方法 | |

|---|---|---|

| 診断書 | 受傷した日、治療日数、症状の経過や治療の内容など。 | 担当医もしくは病院の窓口。 |

| 後遺障害診断書 | 受傷日、症状固定日、医師の所見、部位別の症状や検査結果など。 | 症状固定と診断されたら、担当医と相談し作成を依頼します。 |

|

死亡診断書 |

死亡日時、死因など。 | 遺族もしくは相続権のある親族などが申請できます。申請先は、死亡を確認した病院など。 |

診断書は、診察した医師が患者の病名や症状を記録した書面をいい、施術証明書は、医師以外の整骨院等が発行する書面をいいます。

整骨院での治療費を損害として認めるかについて、現在の裁判所の傾向としては、主治医による指示の有無がポイントとなっています。

任意保険会社に一括払いの同意書を提出していれば、保険会社が、診断書や後遺障害診断書を病院から取得しますから、被害者が改めて取得する必要はありません。

任意一括払いにしていなければ、被害者において取得する必要があります。

治療費については任意一括払いとしていても、後遺障害等級の認定を被害者請求する場合は、一括払いを解除しますから、後遺障害診断書や検査画像等を被害者が取得する必要があります。

損害額を証明する書類

損害額を証明する書類には次のようなものがあります。

| 診療報酬明細書 | 治療を受けた病院で申請します。発行までに時間がかかることもあるので、いつ受け取ることができるか確認しておきましょう。 |

|---|---|

| 領収書 | 付き添い費用や交通費、入院雑費などを支払った場合、必ず取っておきましょう。 |

|

源泉徴収票 |

被害者が会社員や公務員など給与所得者の場合、収入を証明するために必要です。市区町村役場で発行する納税証明書でも収入を証明することができます。 |

|

確定申告書 |

被害者が個人事業主や事業所得者の場合、収入を証明するために必要です。 |

| 休業損害証明書 | 給与所得者が仕事を休み、収入や勤務評価が下がった場合の休業損害を証明するのに必要です。勤務先に申請して発行してもらいます。 |

診療報酬明細書は、医療機関が行った処置や使用した薬剤等を記載した書面です。診療報酬明細書は、診断書と同様、任意保険会社に一括払いの同意書を提出していれば、保険会社が病院から取得しますが、その他のものは、被害者でなければ用意できません。

収入を証明する書類(源泉徴収票や確定申告書など)は、休業損害や逸失利益の証明に不可欠です。万が一、公的書類を用意できないときは、それに代わるものを準備する必要があります。

身分を証明する書類

交通事故により被害者が死亡したときは、その相続人が損害賠償請求権を相続します。被害者との相続関係を証明するために、戸籍謄本が必要となります。

相手方に賠償請求する損害額を算定する

証拠書類を用意することのほか、示談交渉開始までに被害者がすべきことは、損害の算定です。

もっとも、加害者が任意自動車保険に加入していれば、通常は示談代行制度により、相手方任意保険会社が、損害額を計算して賠償金額を提示してきます。なので、保険会社の提示額でよければ、わざわざ自分で損害額を算定する必要はありません。

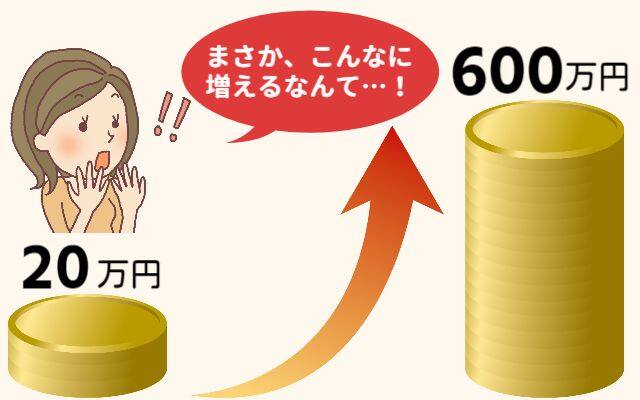

では、なぜ被害者の側で損害額を算定する必要があるのか? というと、保険会社の提示額では、被害者が本来受け取ることができる損害賠償金額よりも少ないからです。

ほとんどの方が、保険会社から提示される金額で示談しています。被害者の側は、その金額が妥当な金額かどうか判断しようがありませんから、やむを得ないのですが、本当はもっと多くの賠償金額を受領できるのに、みすみす逃してしまっているのです。

損害額は裁判所基準で算定するのが鉄則

損害額を算定するとき大事なのは、裁判所基準で計算することです。裁判所基準は、過去の裁判例をもとに基準化したものなので、被害者が本来受け取れる正当な損害賠償額を算定することができます。

それに対し、保険会社が提示する金額は、保険金の支払い基準で算定した額です。平たく言えば、保険会社が、これくらいに抑えたいとする金額です。

例えば、むち打ち症で後遺障害14級が認定された場合の後遺障害慰謝料の基準は、裁判所基準が110万円であるのに対して、自賠責保険基準は32万円です。任意保険の支払基準は、自賠責基準より少し高い程度で、裁判所基準には遠く及びません。

損害賠償額は、1つ1つの損害を積み重ねて算定しますから、算定基準が違えば、損害の総額は大きく違ってきます。正当な損害賠償を受けるためには、裁判所基準で計算することが大切なのです。

裁判所基準で算定した額を請求すれば示談金アップ

そもそも、賠償請求する側が損害額を計算していないと、保険会社の提示額に対し、具体的な請求額も、増額を求める根拠も示すことができないので、交渉になりません。

被害者の側が、裁判所基準に基づいて損害額を算定できていれば、それが被害者が本来取得できる適正な賠償金額ですから、保険会社に増額をもとめて交渉ができるのです。

関連

過失割合を正しく把握し、過失相殺の影響を減らす

被害者にも過失があり、しかも過失割合が大きい場合は、たとえ裁判所基準で正しく損害額を算定しても、過失相殺により大幅に賠償額が減額してしまいます。

例えば、損害額が5,000万円だとしても、被害者の過失割合を6割とされたら、受領できる損害賠償金額は2,000万円となってしまいます。

ですから、被害者にも過失がある場合は、過失割合を正しく把握し、①いかに適正な過失割合で示談できるか、②過失相殺の影響をいかに少なくできるか、がポイントです。

正しい過失割合の判断に必要なこと

過失割合の判断には、「過失相殺率認定基準」を参考にするのが一般的です。保険会社も、この基準を用います。

「過失相殺率認定基準」は、交通事故を類型化し、それぞれについて基本の過失相殺率とともに修正要素・修正率を示していますが、実際の事故態様は千差万別ですから、全てを網羅するものではありません。

「過失相殺率認定基準」を参考にするとしても、機械的に当てはめるのでなく、その基準や修正率とされた背景や最新の判例をふまえて、過失割合を判断する必要があります。

正しい過失割合の判断には、専門知識と経験が必要です。過失割合で揉めそうなときは、詳しい弁護士に早めに相談することが大事です。

損害賠償以外で過失相殺の影響を補填する

被害者の過失割合が大きい場合は、相手方からの損害賠償だけで解決するよりも、先に自賠責保険に被害者請求したり、自分の人身傷害保険に請求したりする方が、結果的に有利になることがあります。過失相殺により、相手から補填されない損害を、別の方法で回復させることができます。

また、業務中や通勤中の事故であれば労災保険を使ったり、労災でない場合は健康保険を使って治療することにより、過失相殺による大幅な減額をカバーできます。

そういった手法を、示談交渉よりも前に、あるいは事故直後に治療を開始する前から検討する必要があります。そういう点からも、早めに弁護士に相談することが大切なのです。

相手方の支払い能力を調査する

交通事故の損害賠償では、加害者の側に損害賠償金の支払い能力(賠償資力)があるかどうか、が重要です。たとえ裁判で損害賠償請求が満額認められたとしても、加害者に賠償資力がなければ、強制執行しても回収できません。

ポイントは、まず、加害者が任意保険に加入しているか、契約している保険金額はいくらか、という点です。任意保険に加入していない場合には、加害者側に賠償資力があるかどうか問題となります。

相手が任意保険に加入している場合

任意保険に加入していれば、近年の損害賠償金額の高額化に備え、無制限で契約している場合が多いと思います。

無制限の対人賠償責任保険であれば、賠償資力に問題はありません。裁判所基準で損害額を算定して賠償請求し、保険会社の担当者と示談交渉して、正当な賠償金額をキッチリ取ることができます。

ただし、保険金額に上限がある場合には、その金額を超えて回収することは難しくなります。

相手が任意保険に未加入の場合

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者に賠償資力があるのか、加害者以外に損害賠償請求できる相手がいるか、が問題となります。

この場合、保険会社の担当者が示談交渉に出てくることはありません。自賠責保険には、示談代行制度がありませんから、加害者あるいは損害賠償請求する相手と直接交渉することになります。

加害者側に賠償資力があるとき

加害者が仕事中に会社の車で事故を起こしたのなら、会社や雇用主に損害賠償請求することができます。この場合、会社や雇用主の賠償資力の調査も必要となります。

損害賠償請求できる相手は、運転者だけとは限りません。だれを相手に損害賠償請求するかが重要です。

損害賠償請求には、自動車損害賠償保障法(自賠法)にもとづく賠償請求と、民法にもとづく賠償請求があります。自賠法・民法それぞれの損害賠償請求の違いについて詳しくはこちらをご覧ください。

加害者側に賠償資力がないとき

一番困るのは、加害者が任意保険に未加入で、しかも、加害者の側に賠償資力がないときです。このケースでは、ほとんどの場合、自賠責保険以上の賠償金額を取得することは困難です。

この場合、健康保険または労災保険を使って治療したうえで、相手方の自賠責保険から支払われる賠償額を最大限受領するとともに、自分の任意保険(人身傷害保険など)を使うのが賢明です。

自賠責保険の支払い限度額は、傷害事故で120万円、後遺障害は等級に応じて75万円~4,000万円、死亡事故は最高3,000万円です。

加害者が任意保険に入っていないときは、自賠責保険から支払われる金額の上にいくら支払えるか、が示談交渉のポイントです。賠償請求額を引き下げても、確実に取れる賠償金で示談した方がよい場合もありますから、慎重な判断が必要です。

なお、加害者に賠償資力が乏しい場合は、履行確保のための手続きが必要です。示談した事項が履行されない場合に備えて、連帯保証人を求めたり、強制執行できるように示談書を強制執行認諾文言付公正証書にしておくことです。

中には、賠償資力があるのに隠して、「支払いたいが、払えない」などという加害者もいますから、注意が必要です。

いずれにしても、加害者側の賠償資力(賠償金の支払い能力)を調査することが必用です。

まとめ

示談交渉までに、被害者の側で準備しておくことを見てきました。

いまは、対人・対物賠償責任保険の示談代行制度や一括払い制度により、任意保険会社が、病院への治療費の支払いから最終的な損害額の算定・支払いまで、手続を進めてくれます。加害者が任意保険に加入していれば、被害者の側で取り立てて面倒なことをしなくても、損害賠償金を受領することができます。

しかし、その場合、保険会社の低い基準で計算した損害賠償額となります。被害者が、正当な賠償金額を取得するには、裁判所基準で損害を算定し、保険会社と示談交渉することが必要です。

ただ、それを被害者やその家族だけで行うのは簡単ではありません。無理をせず、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。

交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!

0120-690-048 ( 24時間受付中!)

0120-690-048 ( 24時間受付中!)

- 無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。

- メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。

※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。